im Buchhandel …

Was tun, droht die Welt ihre Farben zu verlieren?

Wie agieren, sinkt der Lebensmut der Pflanzen, stockt den Tieren der Atem?

Woran sich kräftigen, fehlt es allen Tagen an Musik?

Womit das Leben poetisieren, zerfallen die Sätze zu Asche, bevor man sie schmecken kann, und was sehen, huschen die Bilder viel zu schnell vorbei, um jemals Welt zu werden?

»Marlen Schachinger als Meisterin der kreativen Sprachschöpfungen widmet diesen Band einer Parabel auf die Verwirrungen unserer Welt. Mit Collagen der Autorin wunderhübsch detailreich illustriert.« (Kunststoff Nr. 42/Juli 2023)

Hauke Harder von der »Buchhandlung Almut Schmidt« in Kiel, Deutschland, sah in dieser Erzählung einen Anlass zum Innehalten: »Das Werk ist eine märchenhafte Parabel über Verlust und die Bedeutung von Kunst und der Interaktion. Diese Erzählung knüpft fort, was Michael Ende bereits geschrieben hatte. Phántasien ist in Gefahr und wir verwandeln uns in die grauen Herren aus dem Ende-Kosmos. Marlen Schachinger schreibt phantasievoll und mit einer märchenhaften Stimmung. Das Märchenhafte wird durch die Handlung real und verliert sich wieder im Raum der Fabeln durch die Wortkreationen und Klangspielereien. Wir lauschen Lore, werden, wie sie, zum Geschichtensammler. Diese Parabel berührt uns still und erinnert an die Warnungen, die bereits von Michael Ende ausgesprochen wurden. Ein kleiner Ritt auf einem neuen Glücksdrachen auf der Suche nach den Farbklängen der Welt.«

Verlag Der Apfel

ISBN 9783854505402

Wortgewitzt – der Edition Arthof Literaturkalender 2024: Von der Kunst, Mensch zu werden. Hg.in: Marlen Schachinger

13 SprachBilder von Marlene Gölz, Constantin Göttfert, Michael Köhler, Ruth Loosli, Sofie Morin, Marlen Schachinger, Silke Scheffel, Clemens Schittko, Franz S. Sklenitzka (Cover), F. M. Tomasi, Richard Wall, Christine Zureich.

Irrwitzige Letteraturen und frappierende lyrische Expositionen, famose Prosagedichte und wortgewitzte Mikrogeschichten, betörende Schriftbilder und weltgewandte Collagen.

(Format A4, Munken Polar Rough 170 g/m2, kann aufgeklappt aufgehängt werden)

ISBN 978-3-9505256-1-8

Webe dem Horizont sein funkelndes Band. In: Wort an Wort: Berührung. Hg.in: Marlen Schachinger. Kleinbaumgarten: Edition Arthof 2022. S. 74–104.

160 Seiten

ISBN 978-3-9505256-0-1

In der Buchpublikation »Wort an Wort: Berührung« fokussieren acht Autor*innen aus Österreich und Deutschland einen Ort, eine Region und stellen sich der Frage, was dieser ihnen erzählt. Das Neue fügt sich in Assoziationen zu ihnen bekannten anderen Orten ein, es beginnt, sich zu erzählen.

Die Literat*innen Sophie Reyer, Isabella Straub, Daniel Zipfel, Marlen Schachinger, Sara Milena Schachinger, Bettina Schwabl folgen den Spuren, bis sich ihnen eine Erzählung entspinnt.

Zwei Literaturpreisträgerinnen überraschten uns mit ihren Arbeiten und ergänzen die Blicke der anderen mit ihrer Außensicht: Die eine – Clarissa Lempp – ist ein noch unbeschriebenes Blatt, die andere – Sofie Morin – ist allen wahren Liebhaber*innen der Lyrik bereits wohl bekannt. Ein signiertes Exemplar kann gerne hier bestellt werden!

Schachinger, Marlen: Wandersüchtige Welle oder: Waschechte Wiener Weltbürger.

In: Zweiheimisch. Hg.: Mieste Hotopp-Riecke, Stephan Theilig. Berlin: Hirnkost Verlag 2022.

S. 296

ISBN 978-3-949452-58-1

Ein Weltenwandler aus Magdeburg als Inspiration für transkulturelle Bildung? Was etwas exotisch klingt, trägt mittlerweile durchaus seriöse Früchte. Dieses Buch möchten wir als Ermutigung verstanden wissen. Es zeigt, welch internationale Dimensionen, Ressourcen und multilinguale Produktionen rund um die schillernde Figur des Ludwig C. F. Detroit alias Mehmed Ali Pascha aus Magdeburg nutzbar sind. Diese begeisterten und inspirierten […]

Schachinger, Marlen: … und rühren an Zeiten …

In: Der Amelia Earhart Pfannkuchen. Hg.: Brandt, Timo; Akkordeon, Petrus. Berlin: Moloko Print 2022. S. 165-167.

216 Seiten

978-3-948750-52-7 (ISBN)

»Prolog: In Nachtschatten …«

»A Woman's Place Is on Top, Too«

»Aufbrechen«

In:

Schachinger, Marlen (Hg.): Fragmente: Die Zeit danach.

Eine Anthologie der Edition Arthof

Promedia 2020.

S. 248

ISBN: 978-3-85371-480-5

Mit Beiträgen von Corinna Antelmann, Judith Auer, Katharina Goetze, Andrea Grill, Elisabeth R. Hager, Silvia Hlavin, Rebecca Heinrich, Marianne Jungmaier, Julia D. Krammer, Ursula Laudacher, Melamar, Cordula Nossek, Karin Peschka, Antje Rávic Strubel, Marlen Schachinger, Sara Milena Schachinger, Siljarosa Schletterer, Angelika Stallhofer, Katharina Tiwald und Renate Welsh.

»Ein Buch, das sich in zwanzig weiblichen Stimmen mit der Zeit nach der Krise beschäftigt. Darüber nachdenkt, was bleiben, was sich verändern wird. Darüber, wie sich Fragmente einer Krise in einer Persönlichkeit festsetzen. Das Dank einer Crowdfunding-Kampagne überhaupt existiert. Und zu dem es den Dokumentarfilm „Arbeit statt Almosen“ gibt. In diesem sprechen die Autorinnen während des Auftrittsverbots zur Zeit des Lockdown im Frühjahr 2020 über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von SchriftstellerInnen in der `Kulturnation´ Österreich. In anderen Ländern sieht die Situation nicht besser aus […].«

https://www.gute-literatur-meine-empfehlung.de/autoren-a-l/fragmente-die-zeit-danach/fragmente-die-zeit-danach-hrsg-marlen-schachinger/?fbclid

Kosovarische Korrekturen: Versuch über die Wahrheit eines Landes

Die österreichische Schriftstellerin Marlen Schachinger verbrachte 2018 mehrere Wochen als "Writer in Residence" im Kosovo. Dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und rund zehn Jahre nach der Staatsgründung des Kosovo fragt sie vor Ort nach: Was verhakte sich in den Köpfen, wie viel Trennendes, wie viele Reminiszenzen an einen Krieg? Was blieb von der Euphorie einer Staatsgründung? Und sie befragt sich auch selbst: Was nimmt jemand wahr, der erstmals diesem Land begegnet?

Die Neugier bedingt, dass alles in sich aufgesogen wird. Unabdingbar nötig scheint alsbald eine innere Distanzierung, um im Bestreben, detailliert wahrzunehmen, nicht überschwemmt zu werden. Alle Ereignisse, mögen sie amüsant, erhellend oder deprimierend sein, alle Kontakte vor Ort, alle Gespräche und Begegnungen werden unweigerlich vor der Folie dessen gelesen, was jemand mitbringt: In diesem Fall ein Ich mit einer 48-jährigen Lebensgeschichte, aufgewachsen in einer anderen Region – und geprägt von einer mitteleuropäischen Kultur.

Damit stellt sich die Frage nach Wahrheit. Kann von einem Land jemals authentisch erzählt werden? Welche Spuren hinterlassen Ortswechsel in unserem Leben – raus aus dem komfortablen Bekannten, rein in eine gänzlich neue Umgebung, von der wir nichts wissen außer Erinnerungsfetzen aus vergangener Tagespresse?

Was bedeutet all das im Hinblick auf eine kosovarische Staatlichkeit, die für zahlreiche Staaten bis heute nicht existiert? Was bleibt davon nach einem Jahrzehnt der Kämpfe um die Zukunft? Und wie konnte es geschehen, dass die Klimax dieses Erbes aus Krieg, Euphorie, Korruption und Skandalen nun die Aussage ist, es gebe keine Hoffnung im Land, lieber verlasse man es, besser heute als morgen?

Marlen Schachingers literarischer Reisebericht öffnet den Blick auf einen Kosovo fernab (geo)politischer Diskussionen um einen gescheiterten Staat, Mafia-Ökonomie und Emigration. Und doch wieder nicht: Denn ihr literarischer Versuch über die Wahrheit spiegelt besagte Zustände.

Übergrenzen. Hg.in: Marlen Schachinger, Johannes Milchram, Rebecca Söreggi.

übergrenzen

... führt im hohen Bogen des ›über‹ zu den oft realen - manchmal auch phantastischen, oft surrealen - Grenzen, die unseren Alltag bestimmen: Wir sind Mann oder Frau, jung oder alt, von hier oder von dort - doch was wäre, wenn wir alles sein könnten, wenn es nur an uns läge, diese Denkgrenze zu überschreiten? Wenn die Realität nicht real wäre? Was geschähe, wäre die Sprachgrenze keine Weltgrenze? Wir ›entgrenzen‹ und ›begrenzen‹ doch so gerne, da wird ›ausgegrenzt‹, was stets auch ›eingrenzen‹ bedeutet, wir sind zeitlebens damit beschäftigt, irgendwo irgendwelche Grenzen zu ziehen - was aber, wäre dies von allumfassender Unsinnigkeit und läge in der Grenzenlosigkeit gerade die Freiheit? Ist solches überhaupt denkbar, heutzutage?

In dieser Anthologie sind künstlerische Arbeiten etablierter LiteratInnen sowie Werke einer neuen Generation von AutorInnen versammelt, welche Genre- und Gattungsbegriffe entgrenzen, die Grenzen als geographisch-reales Phänomen, als Wirtschaftsfaktor, als Lebenserfahrung abbilden und (nicht) hinnehmen wollen.

Mit Erzählungen und Essays von:

Karl-Markus Gauß, Corinna Antelmann, Josef Haslinger, Marlen Schachinger, Ilija Trojanow, Paul Auer, Radek Knapp, Daniel Zipfel, Jaroslav Balvín, Linda Stift, Zdenka Becker, Helwig Brunner, Marlene Danner, Laurentiu Ghita, Lisa Glawischnig, Nora Grohs, Anton Thuswaldner, Silke Hassler, Silvia Hlavin, Markus Jaroschka, Maryam Madanipour, Johannes Milchram, Susanne Muhr, A. J. Rosmondi, Rebecca Söregi, Jürgen Bauer, Angelika Stallhofer, Michael Stavaric, Georgiana Voicu

Septime Verlag, Wien, 2015

328 Seiten

ISBN 978-3-902711-39-7

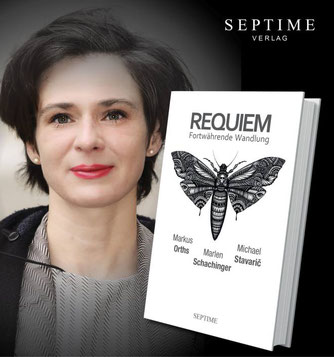

»Requiem«

Eine Totenmesse – gemeinsam mit Michael Stavarič & Markus ORTHS

›Wer die Menschen lehren könnte, zu sterben,

der würde sie lehren, zu leben.‹

(Michel de Montaigne)

… am Anfang war das Wort, und das Wort hieß ›sterben‹, und die Ergänzung ›müssen‹ beschwor seine Unausweichlichkeit, und das Wort hallte in uns wider, und das Wort erschreckte. Am Anfang war der Wunsch von all dem niemals zu wissen.

Und das Wort wurde Kunst, und mit dieser Unruhestifterin verwandelte es sich in Geschichten, und in den Geschichten wuchsen Bildwelten, und wir hörten und lasen sie, und sie wandelten auch uns im Wahrnehmen und Erleben.

Und am Ende ist noch immer das Wort, und das Wort heißt weiterhin ›sterben‹, und die Ergänzung ›müssen‹ beschwört nach wie vor seinen unausweichlichen Charakter, doch die Erzählwelten spiegeln das Leben in allen Facetten, sie spiegeln auch den Tod – und geben uns Kraft der Sprache und ihrer Verwandlungskunst den Kehraus, und wir feiern: das Leben …

»Martiniloben«

Roman

Mona will dem Gegeneinander in der Stadt entfliehen und zieht in ein Dorf an der Landesgrenze, wo sie sich ein sozialeres Miteinander erhofft. Doch der Schein trügt stets. Fortan pendelt sie zwischen beiden Lebenswelten und muss feststellen, dass diese sich im Innersten ähneln: Die allgemeine Stimmung, dominiert durch aktuelle gesellschaftliche und politische Ereignisse und Entwicklungen, ist von Unsicherheit und Ängsten geprägt, die einen radikalen Egozentrismus und rechte Tendenzen hervorrufen. Das Dorf entpuppt sich als ebensolche Hölle wie die Stadt – nur die Couleur ist eine andere. Der vermeintlich erstarkte Gemeinschaftssinn im ruralen Raum lässt Sozialkontrolle in manipulative Übergriffigkeit kippen: Als Mona sich für die im Dorf aufgenommenen Flüchtlinge engagiert, erfährt sie Missgunst und Ausgrenzung am eigenen Leib. Und als wäre das nicht genug, folgt ihr die eigene Vergangenheit wie ein Schatten auf Schritt und Tritt und greift in ihr gegenwärtiges Leben ein. Sie fühlt sich fremdbestimmt, der eigenen Identität beraubt und findet sich plötzlich isoliert am Rande der Gesellschaft.

Derweil spitzen sich die Vorkommnisse im Dorf dramatisch zu, und zum Martiniloben, dem Fest des Jahres, dem großen ländlichen Sauf- und Fressgelage, eskaliert die Situation: Ein Verbrechen wird zum Auslöser für eine Kette an Gewaltakten.

Das sich bedroht fühlende Kollektiv holt zum Befreiungsschlag aus, um sich aller Irritationen ein für alle Mal zu entledigen – denn hier am Ende der Welt hat alles seine eigenen Gesetze. Und Mona ist gefordert, ihr Leben zu retten …

(Septime Verlag)

»UNZEIT«

(Erzählungen)

Szenen, die „Federico Fellini gefallen hätte[n].“

(Linda Stift, Die Presse)

In ihrem neuen Werk legt Marlen Schachinger Erzählungen vor, die von dichter Bilderflut und auffallender Genauigkeit der Sprache durchdrungen sind. Anhand verschiedener Einzelfiguren greift die Autorin wesentliche Themen des 20. und 21. Jahrhunderts auf: Politische Systeme, begrenztes – grenzenloses Europa, Kapitalismus, Neoliberalismus, Sozialismus, die menschliche Gier, der gewollte Rückzug in künstliche Idyllen…

Marlen Schachingers Figurenrepertoir beginnt bei Theresia, die auf das Sterben wartet: Es ginge doch nicht an, dass der Tod sie vergäße! En passant wird der Bogen von Zwangsarbeitern bis zum Eisernen Vorhang und dessen Entfernung gezogen. Eine Erzählung folgt einer exzellenten, jüdischen Physikerin namens Marietta, deren Arbeiten konfisziert werden, und die auch danach, an ihrem Fluchtort, einer Gesellschaft mehr sein will, als nur a useless burden; lesend folgt man einer HR-Managerin in den Feierabend, nach einem ganz normalen Arbeitstag, bei dem es einzig darum ging, die Produktion zu erhöhen, das Menschenmaterial auszubeuten oder in die Arbeitslosigkeit zu kicken… Bis man Lou und Anna begegnet, zwei Linzer Kellnerinnen, die auf jeweils unterschiedliche Art und Weise versuchen, mit den politischen Umständen des Jetzt fertigzuwerden.

Marlen Schachingers Erzählungen bilden Zeit ab, stellen die Verhältnisse der Welt dar, welche Realitäten einzelner widerspiegeln. Manchmal zynisch, oft ironisch, sind sie real, ein Abbild der Gegenwart, schlicht: am Puls der Zeit. Die eine Unzeit ist.

(Otto Müller Verlag)

»Albors Asche«

(Roman)

Valerian hat sein Zimmer seit 21 Jahren, drei Monaten und sechs Tagen nicht verlassen. Vom Fenster aus beobachtet er, was in Albor vor sich geht, notiert alles akribisch in seiner Chronik. Eines Morgens taucht eine Fremde auf und zieht in die leerstehende Kirche neben Valerian ein. Sie trägt ein auffallend gemustertes Kleid, ihr Haar ist rot und bodenlang. Albors Männer beginnen die Kirche zu belagern, um einen Blick auf die Fremde zu erhaschen. Albors Frauen, denen die erkalteten Ehebetten zu schaffen machen, intrigieren und streuen Gerüchte. In Albor wird Andersartigkeit nicht hoch geschätzt, diese Erfahrung macht Pastora spätestens, als die Schere des Friseurs ihr vor aller Augen das Haar nimmt und das ›Komitee zur Aufrechterhaltung der Tugend und Ehrbarkeit‹ sich in ihr Leben mischt. In Albor wird auch nicht gemordet, selbst wenn Pastora eines Morgens über eine Leiche stolpert und weitere Tote sich bis zum Fluss hin sammeln. Valerian weiß um die Geschehnisse der Vergangenheit – die Schuld der einen und das Schweigen der anderen. Mit zunehmender Sorge um die Fremde beobachtet er die Veränderungen in Albor, die mit ihrer Ankunft beginnen und ihren Lauf nehmen, unaufhaltsam, denn alles ist in Fluss und man steigt keinesfalls zweimal in den gleichen...

(Otto Müller Verlag)

»denn ihre Werke folgen ihnen nach«

(Roman)

"Schachingers Stil [ist] von einer gerade für diese Geschichte dienlichen Schnörkellosigkeit und Eindringlichkeit, mit ein paar weiteren geistreichen literaturhistorischen Bezügen und ironischen Einsprengseln." (Alexander Peer, Literaturhaus Wien)

Klug geflunkert, ist halb gewonnen – so lautet der Lebensgrundsatz Mario Kamovs, dessen Karriere als Bestsellerautor auf einem Diebstahl basiert: Die bei einem Verlagseinbruch entwendeten Manuskripte bearbeitete und publizierte er – mit beachtlichem Erfolg – als eigene Werke. Jahrzehnte später wird ihm seine Irreführung zum Verhängnis. Um aller Welt zu beweisen, dass er ein angesehener Schriftsteller ist, trotzdem man ihn immer der Unterhaltungsliteratur zurechnete, nimmt er einen Lehrauftrag für Poetik an einer Universität an. Unter seinen Studierenden befindet sich auch Luca, Sohn einer der vom ihm bestohlenen Autoren. Bestrebt Luca zu kontrollieren, wird Mario Kamov sein Mentor. Er beginnt eine Beziehung mit Lucas Mutter, schnüffelt in der Wohnung des jungen Mannes und analysiert dessen Werke, um herauszufinden, ob und welche Gefahr ihm drohe. Lucas Mentor zu sein, das stellt sich bald als keine leichte Aufgabe heraus, denn der Jungautor entpuppt sich als enfant terrible, erscheint zu Lesungen in Frauenkleidern, Kunstleder-Outfits oder Thomas-Bernhard-Hosen.

Das Katz-und-Maus-Spiel wird in diesem originell konstruierten und spannenden Roman letztlich zu einem Konkurrenzkampf, den nur einer von beiden überleben kann. Allzu gern würde Mario seinen Mentee ins Jenseits befördern, was er nicht wagt, denn sein ist das Wort, aber nicht die Tat.

(Otto Müller Verlag)

Über Betty Paoli

Autorinnen feiern Autorinnen

Betty Paoli gilt nicht nur als bedeutendste österreichische Lyrikerin des 19.Jahrhunderts, sondern auch als erste Journalistin hierzulande. Adalbert Stifter sagte über die Kollegin: »Das Weib ist durch und durch Genie [ ... ]«. Ihr genauer Blick sowie ihre scharfe Zunge waren gefürchtet, ihre kritischen Analysen hatten Einfluss.

Zum zweihundertsten Geburtstag dieser Kollegin wurde Marlen Schachinger beauftragt eine Festrede zu halten. Vom Schreiben aus Leidenschaft und Notwendigkeit ist die Rede; von einem selbstbestimmten Leben mit einem Zimmer für sich allein und den Gefahren einer biographisierten Lektüre des Werks der Kollegin. Und nicht zuletzt: Von Talenten, welche LiteratInnen heute nicht minder nötig haben, sei es Sprachbewusstsein oder die Fähigkeit Netzwerke aufzubauen.

Die Frage nach Betty Paolis Bedeutsamkeit wechselt im Subtext in den Blick über die Schulter: Wie lesen AutorInnen? Wie begegnen sie dem Werk einer verstorbenen Kollegin? Ein spielerischer Austausch nicht nur über die Literaturszene und das Literarische Feld ist die Folge.

(Mandelbaum Verlag)

»Hertha Firnberg«

Eine Biographie

Hertha Firnberg hat das Österreich der Nachkriegszeit mitgeprägt. Zum 100. Geburtstag erscheint ihre Biographie im September 2009.

Als Vorsitzende des Bundesfrauenkomitees und erste sozialistische Ministerin wählte sie sich ihr Ressort selbstbewusst: Keines, dem man das Schildchen typisch-weiblich umhängen konnte, sollte es sein, sondern Wissenschaft und Forschung, diesem Ministerium wollte sie vorstehen. Durch ihre bildungspolitischen Ansätze hat Hertha Firnberg die Universitäten nachhaltig geprägt, durch ihre frauenpolitischen Ansichten ihre Zeit mitbestimmt.

Wer sich mit Hertha Firnbergs Leben vor 1970 befasst, findet sich bald in einem Geflecht aus Gerüchten, Vermutungen und Halbwahrheiten wieder. Dieses Dickicht zu entwirren wird einerseits durch mangelnde Aktenlage aufgrund zweier Weltkriege, andererseits durch Hertha Firnbergs - auch innerfamiliäre - Verschwiegenheit über viele Teilbereiche ihres Lebens erschwert.

Diese Biographie gründet sich auf Dokumenten ebenso wie auf persönlichen Berichten. Marlen Schachinger zeichnet ein detailliertes Bild dieser Politikerin, folgt ihren Spuren und den Erinnerungen ihrer ZeitgenossInnen und MitkämpferInnen. »Was wir in der nächsten Zeit machen müssen, das ist keine Politik der kleinen Schritte und der kleinen Wünsche und der kleinen Kompromisse, sondern das ist der weite Horizont einer neuen Gesellschaftsordnung, in der Frauen die ihnen zukommende Rolle spielen müssen.« (Hertha Firnberg, Frauenkonferenz 1968)

Im Vorwort zur Biographie, verfasst von Bundespräsident Heinz Fischer, würdigt dieser Hertha Firnberg als »...selbstbewusste, kluge und energische Frau mit weitgespannten Interessen.« Und sagt weiters über sie: »Ich glaube, sie hat Schwierigkeiten geliebt und ihre Freude an schwierigen Aufgaben wurde nur übertroffen von der Begeisterung über gelungene Lösungen.«

(Mandelbaum Verlag)

»¡Leben!«

(Faction-Roman)

Lea, eine Migrantin aus Sarajevo, kann kein Grau mehr sehen. Die junge Dokumentarfilmerin droht, sich in ihren Recherchen zu verlieren: Monate verbrachte sie mit den Gräueltaten des Naziregimes, über alten Photos, Dokumenten und in ehemaligen Konzentrationslagern. Wäre da nicht ihre Freundin Marie, eine abenteuerlustige alte Dame, würde Lea im Grau versinken.

Marie lebt mit einer ungewohnten Intensität, jeder Tag, sagt sie, könne ihr letzter sein, und sie wolle sich keinesfalls vorwerfen, diese Stunden nicht bis zur Neige gekostet zu haben: Gerade weil sie das Lagerbordell überlebte, weil ihr homosexueller Mann im KZ starb, sein Partner den Freitod wählte, Maries Lebensgefährtin eine Scheinehe mit einem Nazi eingehen musste. Es ist Marie, die Lea einen Weg weist, nicht nur durch ihr Arbeitsprojekt, sondern vor allem ins Leben, denn trotz so mancher Differenzen haben sie eines gemeinsam: Sie lieben Frauen.

Ein Faction-Roman über Homosexualität während der NS-Zeit und das Totschweigen der Geschehnisse.

(Leykam Verlag)

»Wien.Stadt der Frauen«

(Eine Reiseführerin)

Wien ist eine Stadt der Frauen; überall in der Donaumetropole begegnen sie einem: Sie umrahmen Portale, zieren Hausfassaden, verkörpern Weisheit und Freiheit, benennen Straßenzüge, Plätze und Kirchen oder werden auch hie und da auf Denkmälern verewigt. Frauen wurden geboren-von und wohnten-in, waren tätig-bei oder flohen-vor, sie gründeten Vereine und Initiativen, kämpften um ihre Rechte in Beruf und Politik und verwirklichten sich in Kunst und Medien.

So prägen längst Verstorbene bis heute unsere Welt. Von den Spuren, die sie hinterlassen, soll hier erzählt werden, indem über den bekannten - weitgehend männlichen - Stadtplan Wiens ein weiterer - weiblicher - gelegt wird, ein Teppich, gewoben aus Erinnerungen und Geschichten, Bildern und Dokumenten. Derart spannt die Autorin ein Frauennetz durch die Straßen und entdeckt ein Stadtbild, dessen Geschichte eine weibliche ist.

Die Reiseführerin erzählt von berühmten und weniger berühmten Frauen: Käthe Leichter, Anna Freud, Fanny von Arnstein, Maria Biljan-Bilger, Tina Blau, Mme d'Ora, Marianne Hainisch, Rosa Jochmann, Stella Kadmon, Lina Loos, Martha Luithlen, Auguste Fickert und Ida Baumann, Marie Christine, Rosa Mayreder, Lise Meitner, Margarete Minor, Elise und Helene Richter, Olly Schwarz, Eugenie Schwarzwald, Olga Wisinger-Florian, Maria Theresia und vielen anderen mehr.

Marlen Schachinger porträtiert sie alle mit Augenzwinkern, versetzt biographische Daten mit Literaturzitaten oder Textdokumenten aus Zeitschriften und mit Auszügen aus Briefwechsel, viele davon bislang unveröffentlicht. Neben einer anregenden Lektüre lädt "Wien. Stadt der Frauen" auch zum Mit- und Selbst-Entdecken ein.

Nach einer allgemeinen Einführung folgen 23 exemplarische Bezirksdarstellungen, auf deren Übersichtskarten die Frauen-Orte optisch herausgehoben werden. Ein anschließender Rundgang durch den ersten Bezirk zeichnet mit über 90 Frauenportraits das Bild eines weiblichen Wien. Im Nachwort wird zuletzt noch auf die administrativen Bedingungen zur Anbringung von Würdigungstafeln eingegangen, denn selbst das Gedenken wird frau nicht leicht gemacht.

(Promedia Verlag)

»Werdegang«

(Vergleichende Literaturwissenschaft)

geht der Frage nach, inwiefern sich die berufliche Etablierung von Literat/innen im Laufe der vergangenen einhundert Jahre verändert hat. Durch Schreibstudiengänge an verschiedenen Instituten im deutschsprachigen Raum wurde der autodidaktische Weg auch hierzulande in Frage gestellt. Ist er nach wie vor dennoch nicht nur denkbar, sondern realistisch und wie sah bzw. sieht er aus? Wie gestaltet sich die Lehre an verschiedenen Instituten, die Schreibstudien- oder Lehrgänge anbieten, und wie veränderte sie sich? Prägte die Etablierung von Schreibstudiengängen die literarische Szene im deutschsprachigen Raum mit oder sind andere Mechanismen – wie z.B. das Aufkommen des E-Books – relevantere Entwicklungen? Auf Basis zahlreicher Interviews und Fragebögen wurde versucht, in einem Feld, in dem es bislang keine vergleichende Analyse gab, Material zu generieren, um Fragestellungen in diesem Bereich der Literaturwissenschaft zu ermöglichen. Die Ausgangsthese, die Frage nach einer Analogie der Lernprozesse von Autodidakt/innen und Studierenden, konnte weitestgehend bestätigt werden. Hinsichtlich der Etablierung von Netzwerken sowie der Bekanntheit im literarischen Feld differieren jedoch Effizienz und Möglichkeiten.

Gerne können Sie über diese Homepage auch signierte sowie für den regulären Handel bereits vergriffene Titel zum Ladenpreis plus Porto bestellen – solange der Vorrat reicht … Hierfür genügt eine e-Mail (bitte Name und Adresse nicht vergessen)!