- Willkommen!

- Newsletter? Ja, bitte!

- Mitlese: Der Blog

- 2024 – Wann was wo: Lesungen / Werkdialoge / Künstlerische Interventionen

- Literatur für mich: Lesefutter & Hörgenuss bestellen

- Literatur – hören & sehen

- Literatur & Wissenschaft: Die Publikationen

- Literaturleben: Die Biobibliographie

- Bildsprache

- Nachlese: Interviews & Pressestimmen

- Kontakt

- Übersetzungen meiner Arbeiten / Translations

- Großprojekte und Initiativen

Klassiker der Weltliteratur

Klassiker der Weltliteratur · 17. Mai 2024

Zwei beeindruckende Persönlichkeiten, ein Briefwechsel und eine Beziehung, die ein Leben lang trägt.

Klassiker der Weltliteratur · 01. März 2024

Literarische Porträts zu schaffen, die Lesende berühren, selbst wenn sie keinen Bezug zu den darin dargestellten Menschen haben, das ist Kunst. Selbst die Welt, die hier thematisiert wird, ist mehrheitlich Vergangenheit. Und im Hinblick auf manche Episoden möchte ich sagen: Gut so.

Klassiker der Weltliteratur · 12. Januar 2024

Man kennt eher ihren Ruf als ihre Romane, hat wohl auch mal einen Blick in die – durchaus erotisch aufgeladenen – Verfilmungen von »Gigi« und »Chéri« geworfen. Aber wenige haben diese großartige Französin, die André Gide und Marcel Proust zu schätzen wussten, im deutschsprachigen Raum je gelesen. Das sollten wir ändern.

Klassiker der Weltliteratur · 22. September 2023

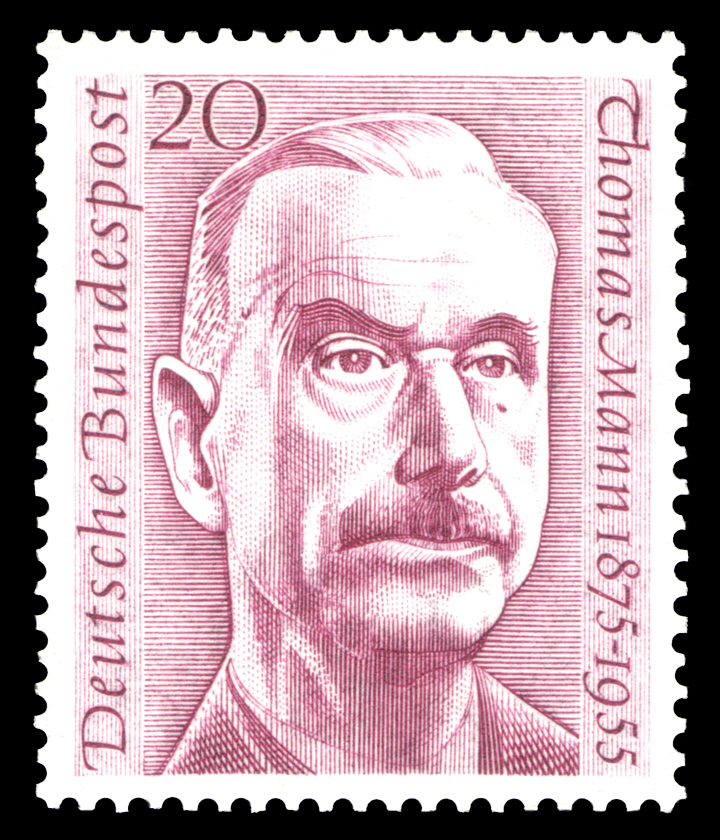

(Photo:

20-Pf-Sondermarke der Deutschen Bundespost (1956) zum ersten Todestag Thomas Manns, scanned by NobbiP, gemeinfrei, Wikipedia)

Klassiker der Weltliteratur · 15. September 2023

Hermann Hesses Romanfragment »Berthold« ist deswegen bedeutsam, da aus ihr die Erzählung »Narziß und Goldmund« entstand. Es zeigt aber auch das Lebensthema Hesses – die Zerrissenheit des Menschen als Entwicklungschance – eindringlich. (Photo: 1925 by Gret Widmann (†1931), gemeinfrei; Wikipedia)

Klassiker der Weltliteratur · 18. August 2023

»Heumond«, diese knappe Erzählung Hermann Hesses, erschien erstmals 1905 in der »Neuen Rundschau« in Berlin. Der Titel, ein alter Begriff, mag vielleicht nicht allen in seiner Bedeutung präsent sein: Er meint den Vollmond im Juli und bezieht sich zudem auf die Zeit der Heumahd und -ernte. Die Erzählung thematisiert eine erste Verliebtheit, welche – kaum ›erblüht‹ – durch den Abschied schon wieder ›geschnitten‹ wird.

Klassiker der Weltliteratur · 21. Juli 2023

Ich hatte keine Erwartungen an diesen Roman, als ich ihn auf einem Zwischenstopp einer mehrtägigen Reise in einem kleinen regionalen Buchladen erstand, kaufte ihn zugegebenermaßen, weil ich dieser Autorin, deren Name mich sogleich der Bezüge zu Kuba wegen interessierte, noch nie in meinen Lektüren begegnet war. Und des Titels wegen … Eine absolute Leseempfehlung!

Klassiker der Weltliteratur · 07. Juli 2023

»Die Kreutzersonate« von Leo Tolstoi ist seit jeher ein Ärgernis. Nicht nur mir, ob predigendem Ton, sondern sie war es auch für Leo Tolstois Ehefrau, die Gräfin Sofja Tolstaja, die über dieses Werk ihres Mannes insgeheim so erbost war, dass sie ihm mit einer Erzählung antwortete, denn ihr Mann, so notierte sie für sich, habe wahrlich absolut keine Ahnung (mehr) – von Frauen, von Beziehungen (und seine Anna Karenina längst vergessen):

Klassiker der Weltliteratur · 24. Februar 2023

Das Schreiben über Kunst ist für Literat*innen essenziell – die eigene Arbeit reflektieren, sie einbetten in die Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart. Es sind die dadurch entstehenden Einblicke, die solche Werke interessant machen. Die »Autobiografie von Alice B. Toklas« sticht dennoch hervor, nicht nur, weil sie verstärkt die bildende Kunst aus Sicht einer Literatin spiegelt, sondern auch weil sie die humorvollste und eine der ermutigendsten Auseinandersetzung ist, die ich kenne.

1 Gilt für Lieferungen in folgendes Land: Österreich. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: Liefer- und Zahlungsbedingungen

Impressum | AGB | Datenschutz | Cookie-Richtlinie | Sitemap

Copyright Text: Marlen Schachinger // Photos: Robert Gampus, Helmut Lackinger, Rainer Stock

Copyright Text: Marlen Schachinger // Photos: Robert Gampus, Helmut Lackinger, Rainer Stock