- Willkommen!

- Newsletter? Ja, bitte!

- Mitlese: Der Blog

- 2024 – Wann was wo: Lesungen / Werkdialoge / Künstlerische Interventionen

- Literatur für mich: Lesefutter & Hörgenuss bestellen

- Literatur – hören & sehen

- Literatur & Wissenschaft: Die Publikationen

- Literaturleben: Die Biobibliographie

- Bildsprache

- Nachlese: Interviews & Pressestimmen

- Kontakt

- Übersetzungen meiner Arbeiten / Translations

- Großprojekte und Initiativen

»La beauté du monde«

Laure Escarbille n’était ni grande ni petite, ni grosse ni maigre. À 393 ans, elle n’était ni vieille, ni jeune. Laure était Laure - et c’était bien ainsi. Elle ressemblait bien à d’autres personnes, pourtant elle était elle-même : ses cheveux étaient d’un vert émeraude chatoyant, ses yeux d’un turquoise éclatant. De petites étoiles dorées la couvraient de la tête aux pieds et scintillaient au soleil quand elle était heureuse.

Le cœur du clan Escarbille était beaucoup trop gros pour loger dans une poitrine, alors il était tombé dans le ventre, et ce bien avant la naissance de Laure. Son cœur battait là aussi – non pas rouge sang, mais jaune doré. Ses oreilles pointues pouvaient tourner, ses regards perçaient tous les coins sombres, tous les murs. Ses paumes couvertes d’un fin duvet avaient soixante-dix-sept petits boutons sensoriels et ses ongles miroitaient à la pointe de ses sept doigts comme le ventre nacré d’une truite arc-en-ciel.

Laure Escarbille vivait dans le tronc torsadé d’un vieux noisetier qui depuis deux siècles étendait ses branches dans l’azur. Il aimait faire vibrer ses minuscules feuilles tremblantes et jouer à qui bruisserait le plus fort avec le vent doux du matin. Les noisettes tombaient à l’automne, alors les feuilles du noisetier tombaient aussi et voguaient à la queue leu leu devant la fenêtre de Laure.

Comme l’arbre vivait depuis si longtemps, son tronc était très massif et Laure demeurait dans une grande caverne creusée dans le nœud formé par quatre branches entrelacées.

Chaque matin, quand le soleil tirait Laure du sommeil, elle s’étirait et regardait ses murs bien ronds : elle était heureuse, car elle vivait avec ce qu’elle avait amassé un mot à la fois, son trésor : toute la beauté du monde.

Le « frimas » de l’hiver était blotti contre son orteil gauche, l’ « effloraison » du printemps trônait derrière son pied droit, le « crépuscule » de l’automne et la « splendeur » de l’été jubilaient entre eux. Eh oui, voilà ce que Laure faisait : avec le vent elle parcourait le monde, ses rues, ses maisons et ses ruelles, pour cueillir des mots.

Laure amassait des mots dont la sonorité la ravissait – comme « fanfreluche » ou bien « lapis-lazuli » et « anémone ». Elle aimait la « prunelle » des yeux et la « cochlée » de l’oreille. Elle avait piqué « béatitude » de la bouche d’une vieillarde et « génial » de la bouche d’un jeune homme. Elle aimait bien « cancan » et « flafla », car ils avaient quelque chose de vrai.

L’après-midi, si elle avait récolté assez de mots, elle s’asseyait en tailleur sur le sol et écrivait ce qu’elle avait appris des gens sur de petits bouts de papier. Elle cherchait ensuite à chaque mot une place appropriée, un endroit où il se sentirait bien, entouré d’autres mots qui le salueraient joyeusement, puis elle le collait dans son nouvel habitat.

Le soir, couchée dans son lit de plumes, Laure attendait le sommeil vert mousse en laissant son regard papillonner d’un mot à l’autre. Ils se joignaient en phrases qui lui racontaient son histoire. Le ciel couronné d’étoiles écoutait, tout comme la lune, cette éternelle transformatrice.

Les jours de chance, elle attrapait sept fois sept mots et treize phrases, mais le dernier jour de chance remontait à l’hiver. Depuis des semaines, non, des mois, la récolte était maigre. Il lui sembla d’abord que les mots sonnaient moins bien, puis plus pauvres, voire décousus, leurs contours comme déchirés. Ou bien ils rampaient in extremis hors de la bouche des gens et mouraient en soupirs muets « eh ben alors… »

Lors de ses promenades dans les villes et les villages, les rues étaient rarement animées. Les humains marchaient d’un pas pressé et ne disaient pas un mot. Les fenêtres restaient closes, des rideaux repoussaient le monde dehors. Les humains, quand ils ne dormaient pas les yeux fermés, dormaient les yeux ouverts ; envoûtés par une plaquette qui clignotait et tintait dans leur main. La chose les enveloppait de leur vie tournoyante et laissait un monosyllabique « rien » tournoyer dans leur tête.

Sur les places et dans les magasins, le grognement des chiens régnait. Plus étrange encore : les humains qui adoraient depuis toujours tout protéger – contre le soleil, le vent et la pluie, la neige – ne se contentaient plus de couvrir leurs jambes, leurs ventres ou leurs fesses, mais aussi leurs visages. Pourtant, aucune rafale de neige ne guettait au coin des maisons. Pas même une brise d’automne ne soufflait.

Les bouches mystérieuses ne faisaient plus que marmotter, grommeler ou ronchonner. Parmi les rares mots prononcés, on n’en trouvait pas un de joyeux, et certainement aucun de sémillant. Ils sonnaient tous gris cendre. Et les plaquettes sonnantes crachaient des monosyllabes dans le monde sur un ton impérieux: Tu viens? – Suis là. – Ouais. – Bon. Ok.

Dans la rue, les passants marchaient au pas de course, le front plissé. Ils traînaient des enfants ou des chiens derrière eux, le regard sombre – comme si soudainement, en plein printemps, le vent le plus glacial avait pénétré leurs os et emporté le rire dans leur voix.

Même dans les lieux où les humains avaient l’habitude de se rassembler par grand froid - les cafés et les bistrots, les cuisines et les salons -, le bougonnement régnait. Pas un feu radieux qui brûle, pas de jacasseries rieuses qui résonnent. Au contraire. Les humains se taisaient, amers, et leurs regards se perdaient dans le lointain, sans en croiser un autre […].

(Traduction: Catherine Lemieux)

Le regard doit pouvoir glisser, jusqu’à ce qu’il ait envie de se fixer, et le café viennois est le lieu idéal. En complément du grand café noir, le serveur sert également sur le plateau argenté son clin d’œil agacé, toujours accompagné d’un verre d’eau. Il ne me dérangera pas dans mon activité, jusqu’à ce que, une fois arrivé jusqu’à moi, je lui commande un café viennois. Il me laisse le temps. La chantilly posée sur le café le protège du froid, tout comme moi pendant mon travail: saisir, réfléchir, lire sur les lèvres des gens, noter…

Que signifie la littérature pour toi ?

Marlen Schachinger : La malédiction de la littérature se niche dans son âme.

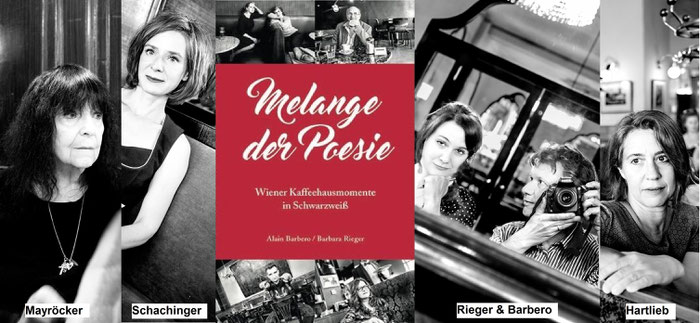

Quelle signification ont les cafés viennois pour toi ?

MS : Le café est un lieu calme stimulant, dans lequel l’inspiration m’entoure dans une atmosphère paisible.

Que fais-tu quand tu n’es pas au café ?

MS : Vivre & aimer. Ou de manière un peu plus détaillée : écrire, lire, réfléchir, écouter… En alternant souvent avec le travail à la campagne, dont le rythme permet aux univers des récits d’avoir la place de s’épanouir.

(Traduction: Sylvie Barbero-Vibet 2017)

Copyright Text: Marlen Schachinger // Photos: Robert Gampus, Helmut Lackinger, Rainer Stock